El título que encabeza este capítulo podría ser en apariencia ofensivo para

muchos, sobre todo para quienes consideren todavía vigente la obra del

Aquinate. Calificar la labor de este santo como un castillo de naipes podría

ser interpretado como una manera sarcástica de ningunear a una de las mentes

más brillantes del medievo y de la historia del cristianismo. Y ¿quién soy yo, pobre

pensador aficionado e inculto, para atreverme siquiera a cuestionar la obra de

tamaño monstruo del pensamiento?

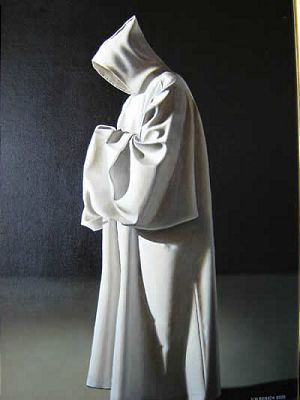

Cuando me dispongo a comenzar mi tarea, oigo su voz atravesando ocho siglos

para advertirme de los riesgos de la empresa que estoy a punto de comenzar.

"Si hay, pues, alguien que, orgullosamente engreído en su supuesta ciencia, quiera desafiar lo escrito, que no lo haga en un rincón o ante niños, sino que responda públicamente si se atreve. El me encontrará frente a sí, y no sólo al mísero de mí, sino a muchos otros que estudian la verdad. Daremos batalla a sus errores o curaremos su ignorancia”. S. Tomás de Aquino. De unitate intellectus.

Atemorizado, casi con el miedo de poder ser objeto de una maldición

medieval, retomo el propósito que me ha llevado hasta aquí. Aunque esta noche

me encontrara al fraile a los pies de mi cama no habría vuelta atrás. Pero por

si acaso y a modo de protección ritual, una vez aceptada mi incapacidad

intelectual y tras haber solicitado el perdón que ciertamente merece mi

atrevida ingenuidad, pediré permiso a quién corresponda antes de introducirme

en el sancta sanctorum de la teología

cristiana para intentar, con la ayuda de mis torpes herramientas intelectuales,

analizar la solidez de la construcción sobre la que se asienta la catedral del

pensamiento católico. Me dispongo sólo a echar un vistazo a los cimientos de

esta construcción y, aunque para muchos las conclusiones a las que llegue

puedan ser erróneas y fruto de una evidente incapacidad intelectual, espero que

el intento sea como una parada de avituallamiento en el viaje de búsqueda que

inicié al comenzar este libro. Quienes se encuentren seguros al abrigo del edificio

que me dispongo a inspeccionar harán oídos sordos a los resultados que les

presente, y los que sientan la urgencia, como yo, de anteponer la verdad a la

comodidad o a la seguridad, podrán abandonarlo antes de que se derrumbe sobre

ellos y continuar conmigo esta apasionada búsqueda. Pero no adelantemos

acontecimientos y comencemos con el análisis.

Atemorizado, casi con el miedo de poder ser objeto de una maldición

medieval, retomo el propósito que me ha llevado hasta aquí. Aunque esta noche

me encontrara al fraile a los pies de mi cama no habría vuelta atrás. Pero por

si acaso y a modo de protección ritual, una vez aceptada mi incapacidad

intelectual y tras haber solicitado el perdón que ciertamente merece mi

atrevida ingenuidad, pediré permiso a quién corresponda antes de introducirme

en el sancta sanctorum de la teología

cristiana para intentar, con la ayuda de mis torpes herramientas intelectuales,

analizar la solidez de la construcción sobre la que se asienta la catedral del

pensamiento católico. Me dispongo sólo a echar un vistazo a los cimientos de

esta construcción y, aunque para muchos las conclusiones a las que llegue

puedan ser erróneas y fruto de una evidente incapacidad intelectual, espero que

el intento sea como una parada de avituallamiento en el viaje de búsqueda que

inicié al comenzar este libro. Quienes se encuentren seguros al abrigo del edificio

que me dispongo a inspeccionar harán oídos sordos a los resultados que les

presente, y los que sientan la urgencia, como yo, de anteponer la verdad a la

comodidad o a la seguridad, podrán abandonarlo antes de que se derrumbe sobre

ellos y continuar conmigo esta apasionada búsqueda. Pero no adelantemos

acontecimientos y comencemos con el análisis.

Nuestro santo, formado en las mejores universidades de Europa, tuvo quizás

la oportunidad de ver los comienzos de la construcción de esa otra catedral,

esta vez de sólida piedra, en la ciudad de Colonia cuando otro santo

intelectual, Alberto Magno, lo llevó consigo para estudiar la filosofía de

Aristóteles. San Alberto consideraba que la filosofía se basaba en razones y

silogismos y así la separaba de la teología cuya base era la fe. S. Tomás fue

más allá e intentó fundir en un todo armónico la filosofía del Estagirita con

la verdad revelada y lo hizo separando radicalmente la filosofía de la teología

conforme al sujeto de estudio de ambas, por un lado las criaturas y por otro la

idea de Dios. Esta separación radical de los tipos de ser sentará la base que

permitirá la construcción de toda su obra.

S. Tomás está convencido que la razón es un buen instrumento en ayuda de la

fe, que sirve para entender mejor las verdades cristianas y defenderlas del

error. La razón, según el santo, es útil en la demostración de los preámbulos de la fe y

uno de ellos, el más importante, es el de la existencia de Dios, a cuyo

conocimiento llega mediante la demostración a posteriori, o de los efectos a las causas, de las criaturas al

Creador. El dominico abordó el tema de la posibilidad de demostrar la existencia de

Dios y la manera de lograrlo en los artículos 2 y 3 pertenecientes a la cuestión 2 de la primera parte de su Suma

Teológica.

S. Tomás está convencido que la razón es un buen instrumento en ayuda de la

fe, que sirve para entender mejor las verdades cristianas y defenderlas del

error. La razón, según el santo, es útil en la demostración de los preámbulos de la fe y

uno de ellos, el más importante, es el de la existencia de Dios, a cuyo

conocimiento llega mediante la demostración a posteriori, o de los efectos a las causas, de las criaturas al

Creador. El dominico abordó el tema de la posibilidad de demostrar la existencia de

Dios y la manera de lograrlo en los artículos 2 y 3 pertenecientes a la cuestión 2 de la primera parte de su Suma

Teológica. “La existencia de Dios y otras verdades que de Él pueden ser conocidas por la sola razón natural, tal como dice Rom 1,19, no son artículos de fe, sino preámbulos a tales artículos.”

Propone entonces sus famosas cinco vías para lograr ese conocimiento. Y es en

este momento cuando nuestro arquitecto comienza la construcción de su castillo

de naipes. La cuarta y quinta vías no poseen valor demostrativo en forma de silogismo y se limitan a imaginar que

debe existir un ser que reúna las cualidades que observamos en la naturaleza en

grado máximo (belleza, inteligencia etc…) o se concluye de la existencia de un

diseño inteligente (que analizaré más adelante) al observar una intencionalidad

en el obrar de las criaturas no conscientes. La refutación más sencilla a la

cuarta vía se consigue aplicando el mismo razonamiento a cualidades negativas.

Podríamos concluir que, como existen grados de maldad, debe existir necesariamente un ser que

sea la maldad absoluta, y como existen grados de estupidez, que exista el tonto

olímpico. Por otra parte es difícil saber si es un sólo ser el que reúne todas estas cualidades en grado superlativo o existen varios seres caracterizados por obtener la máxima puntuación en cada categoría analizada.

El esquema de las tres primeras vías es muy parecido en todas ellas y son

una variante del clásico argumento cosmológico utilizado por la filosofía

griega, árabe judía y cristiana y que es el argumento por excelencia utilizado

por los filósofos teístas para demostrar la existencia de Dios. En resumen,

parte de un dato de la experiencia, introducir un concepto metafísico, mostrar

que es imposible una serie infinita y establecer una conclusión. Está claro que para siquiera considerar las

demostraciones que expondré a continuación debemos en primer lugar estar de

acuerdo con el marco metafísico en el que estas se desarrollan, es decir, admitiendo la

validez de la metafísica aristotélica. Pero incluso aceptando las reglas del

juego, es decir, los conceptos metafísicos de potencia, acto, ser contingente,

ser necesario etc., veremos que el Aquinate incurre en varios errores, algunos de

lógica y otros insalvables por la falta de conocimientos de la física de su

época.

La primera vía utiliza el concepto aristotélico del movimiento, entendido este

no sólo desde la perspectiva de la física sino como el cambio de una

posibilidad de ser (potencia) al estado concreto de ser (acto). Se constata por la experiencia la existencia del

cambio y que todo ser que cambia o se mueve lo hace por la acción de otro

distinto. El Aquinate niega la posibilidad de una serie infinita de seres cambiantes

y que cambian a otros a su vez. Hoy debemos reconsiderar los presupuestos de

partida de esta vía con la ayuda de los conocimientos de la física moderna. Los cambios que observamos en el Universo se producen mediante la acción sobre las

partículas de cuatro fuerzas o interacciones fundamentales de la naturaleza:

gravitatoria, nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnética. Si consideramos

el Universo como un conjunto limitado de materia y energía donde las partículas

se encuentran interactuando entre sí, no hay razón para imaginar una serie

infinita y lineal de cambio. Este hecho junto con el primer principio de la

termodinámica que dice que en un sistema cerrado “la energía ni se crea ni se

destruye, solo se transforma”, invalida las premisas observacionales de partida

de esta primera vía. Hablaremos de esto más delante cuando analicemos las

teorías actuales sobre la geometría del Universo y el concepto de Universo de

energía cero. El único cambio de potencia a acto que se salvaría de estas

objeciones sería el del comienzo del Universo. Pero para ello debemos admitir

que el Universo “no existente” sea un ser real en potencia.

Los conceptos de “ser en acto” y “ser en potencia”

son fundamentales para el desarrollo de la demostración y, si el fundamento

falla, no podrá sostenerse el castillo de naipes. El tomismo explica que la

realidad no se identifica necesariamente con la existencia, es decir, no todo

lo que es, existe. Pero esto lo hace para poder utilizar el concepto de cambio

de “potencia de existir” a “acto de existir” que sólo puede ocurrir mediante la

acción de un Ser superior. Según esta filosofía, los entes posibles se dan en la

realidad pero no existen, como si estuvieran esperando a que un Alguien les

cuelgue el cartelito de la existencia para hacerlo. Pongamos un ejemplo. Cuando

formulamos la hipótesis de que Menganito Fulánez hubiera podido no nacer, el

tomista sostiene que este hombre “se daba” en la realidad como “ente posible”

antes de existir. Menganito Fulánez sólo existe en nuestro pensamiento como un

concepto de “ente posible”. Russell criticaba a Meinong diciendo que le parecía

excesivo que todo lo que se daba en el pensamiento existiera. Lo que a mí me

parece en verdad excesivo es que lo que no existe, sea algo.

Los conceptos de “ser en acto” y “ser en potencia”

son fundamentales para el desarrollo de la demostración y, si el fundamento

falla, no podrá sostenerse el castillo de naipes. El tomismo explica que la

realidad no se identifica necesariamente con la existencia, es decir, no todo

lo que es, existe. Pero esto lo hace para poder utilizar el concepto de cambio

de “potencia de existir” a “acto de existir” que sólo puede ocurrir mediante la

acción de un Ser superior. Según esta filosofía, los entes posibles se dan en la

realidad pero no existen, como si estuvieran esperando a que un Alguien les

cuelgue el cartelito de la existencia para hacerlo. Pongamos un ejemplo. Cuando

formulamos la hipótesis de que Menganito Fulánez hubiera podido no nacer, el

tomista sostiene que este hombre “se daba” en la realidad como “ente posible”

antes de existir. Menganito Fulánez sólo existe en nuestro pensamiento como un

concepto de “ente posible”. Russell criticaba a Meinong diciendo que le parecía

excesivo que todo lo que se daba en el pensamiento existiera. Lo que a mí me

parece en verdad excesivo es que lo que no existe, sea algo.

La segunda vía es una variante de la

primera enfocando el problema en el principio de causalidad. El recurso a negar

la posibilidad de la existencia de una serie infinita de causas eficientes es

clave para llegar a la conclusión de la existencia de una causa primera. Pero

el concepto de serie infinita de causas es perfectamente aceptable y no entraña

ninguna falsedad lógica. Por otra parte, desde el punto de vista lógico no es

admisible la conclusión de que si un eslabón de una cadena es precedido siempre

por otro tenga que haber uno que preceda al conjunto de los demás. No hay razón alguna para eximir al primer eslabón de las reglas que comparten el resto

de ellos una vez fijada la premisa que se deriva de la experiencia, es decir, el que cada eslabón sea siempre antecedido y seguido por otro. En la vía se distinguen además las falacias de petición de principio al afirmar que no exista nada que

sea incausado o causa de sí mismo y la falacia de composición, al atribuir al conjunto una característica de sus partes: el que universo esté compuesto por seres causados no exige el que la totalidad de estos seres deba tener una causa.

Considero la tercera vía la más

interesante por su aparente complejidad. Podemos observar en ella la diferencia

entre el ser de Dios y el de las cosas creadas y descubrir la técnica utilizada

por nuestro habilidoso arquitecto para dar estabilidad a su construcción de

naipes. La demostración deriva de la distinción entre los seres perecederos o contingentes y lo

necesarios. Sigue el mismo esquema que las dos anteriores y se puede plantear

de la siguiente manera:

- Las cosas pueden existir o no existir

- Es imposible que lo que puede no existir exista siempre

- Lo que puede no existir hubo un tiempo en que no existió

- Pero si todo lo que conocemos puedo no existir hubo un tiempo en que nada existió

- Y si eso fuera así, hoy no existiría nada ya que nada empieza a existir por sí mismo

- Pero como esto no es así debe existir algún ser necesario

- Es imposible una serie infinita de seres necesarios

- Debe existir un ser absolutamente necesario causa de necesidad de los demás y cuya causa de necesidad no esté en otro.

Esta vía, como las anteriores,

es el clásico “paralogismo de los metafísicos”, es decir, crea mediante

premisas falsas o parcialmente verdaderas una problemática que no tiene por qué

existir en la realidad para después resolverla de forma aparentemente

satisfactoria.

Dejando aparte el que no hay

manera de saber si en verdad lo que existe hoy podía no haber existido, la

experiencia nos dicta que todo lo que observamos es contingente, es decir, podría

no haber existido y es perecedero. Para continuar con la demostración, se

utilizan premisas (2 y 3) que derivan de la contraposición de la definición de

ser contingente con la de ser necesario cuya existencia es, en última instancia,

lo que se quiere demostrar ya que no existe evidencia alguna de ellos. Aunque

parezca que la vía es capaz de demostrar la existencia de estos seres, dicha demostración

se invalida al utilizar en la misma el concepto que se quería demostrar. La única

manera de afirmar las premisas 2) y 3) es sabiendo que si el ser necesario es

aquel que no puede no existir, o lo que es lo mismo, existe siempre, que el

contingente exista siempre es algo imposible, por tanto, hubo un momento en el

que no existió. Es un razonamiento circular apoyado en definiciones a priori. Hay que darle la razón a Kant

cuando veía en este argumento cierta semejanza con el de S. Anselmo, en el que el

santo dio el salto prohibido del orden lógico al ontológico.

El Aquinate asume la

contingencia como una característica del Universo en su totalidad, aunque no se

explica por qué razón la contingencia de elementos individuales deba de

trasladarse al conjunto. De que los jugadores integrantes de un equipo de fútbol

sean todos de color no se sigue que el equipo también lo sea.

Según esta vía, lo que es

perecedero hubo un tiempo en el que no existió, pero eso no significa que ese

momento tenga que ser compartido por todas las cosas al mismo tiempo, es decir,

el que hubiera un momento en el que nada existió. Según la física moderna, la

energía y la materia están en continua transformación, los constituyentes

básicos de un determinado objeto no desaparecen sino que se reorganizan y tiene

la capacidad de formar parte de otros seres u objetos. Por eso podríamos

considerar, como observamos en la realidad, que los seres o cosas perecederas dejan

de ser al morir o al ser destruidas, y el substrato del que estaban compuestas

se reorganiza para formar parte de otras. Ese componente o componentes fundamentales

del que está formado el Universo podría fácilmente identificarse con el ser necesario

de la tercera vía (la vía no concluye satisfactoriamente que sea uno o varios los

seres absolutamente necesarios). Podríamos trasladar el razonamiento de la

contingencia también a este substrato, pero la única manera de hacerlo sería

afirmando categóricamente que hubo un momento en el que nada existió. Para ello

debemos asumir que la materia y energía fueron creadas o se generaron de la

nada, algo que, a día de hoy, no tenemos manera alguna de saber. S. Tomás

afirma gratuitamente el principio “de la nada, nada sale”, algo que está

siendo hoy muy discutido por la cosmología moderna y que trataré más

adelante.

Según esta vía, lo que es

perecedero hubo un tiempo en el que no existió, pero eso no significa que ese

momento tenga que ser compartido por todas las cosas al mismo tiempo, es decir,

el que hubiera un momento en el que nada existió. Según la física moderna, la

energía y la materia están en continua transformación, los constituyentes

básicos de un determinado objeto no desaparecen sino que se reorganizan y tiene

la capacidad de formar parte de otros seres u objetos. Por eso podríamos

considerar, como observamos en la realidad, que los seres o cosas perecederas dejan

de ser al morir o al ser destruidas, y el substrato del que estaban compuestas

se reorganiza para formar parte de otras. Ese componente o componentes fundamentales

del que está formado el Universo podría fácilmente identificarse con el ser necesario

de la tercera vía (la vía no concluye satisfactoriamente que sea uno o varios los

seres absolutamente necesarios). Podríamos trasladar el razonamiento de la

contingencia también a este substrato, pero la única manera de hacerlo sería

afirmando categóricamente que hubo un momento en el que nada existió. Para ello

debemos asumir que la materia y energía fueron creadas o se generaron de la

nada, algo que, a día de hoy, no tenemos manera alguna de saber. S. Tomás

afirma gratuitamente el principio “de la nada, nada sale”, algo que está

siendo hoy muy discutido por la cosmología moderna y que trataré más

adelante.

La defensa del argumento cosmológico no ha variado mucho desde los tiempos

de S. Tomás. William Lane Craig ha popularizado en libros y debates

una variante del mismo que se basa en la imposibilidad de series infinitas de causas y en la "intuición metafísica obvia" basada en la experiencia de que "de la nada, nada puede salir". La variante del argumento de Kalam defendido por Craig presenta errores similares cometidos por los escolásticos y se puede criticar de la misma manera a como lo hemos hecho con el clásico argumento de la Primera Causa.

Llegados a este punto, no entiendo la razón por la que la Iglesia llegó a “dogmatizar”

las enseñanzas de S. Tomás y sigue haciéndolo hoy en día. Desde mi punto de

vista, León XIII cometió un error al intentar adoptar y recomendar de manera

obligatoria la enseñanza de un determinado sistema filosófico sólo porque

estuviera de acuerdo con las enseñanzas del cristianismo y creyera que podría

explicarlo de manera racional (encíclica Aeterni

Patris). Se entiende entonces el que instituciones consideradas

conservadoras dentro de la Iglesia se aferren a esa “doctrina” con el peligro

de impedir la libertad de pensamiento entre sus miembros. Esta velada imposición

se introdujo también en las constituciones de la Compañía de Jesús, cuando S. Ignacio

de Loyola estipuló que su fundación debía seguir la teología de S. Tomás.

Para reaccionar contra los errores del modernismo y continuar con la lucha que había comenzado su

predecesor, Pio X defendió con insistencia la doctrina filosófica de S. Tomás y

aprobó las famosas XXIV tesis tomistas, algo que enseguida se interpretó como una

imposición doctrinal en materias opinables y que fue suavizado posteriormente

por sucesivos pontífices (Para un buen conocimiento de esta historia remito a

"Génesis histórica de las XXIV tesis

tomistas" de Francisco Canals Vidal). El documento que ratifica la aprobación de las

XXIV tesis tomistas es el Motu proprio Doctoris

Angelici (29.6.1914) promulgado sólo para Italia e islas adyacentes. Más

adelante Benedicto XV ratificó que esas tesis eran normas directivas seguras.

Los papas en este tema se han expresado siempre de manera poco clara. Por un

lado defendían la libertad dentro de las distintas corrientes de pensamiento

cristiano y por otro advertían severamente a los que se apartaban de las

enseñanzas del Aquinate, a quien consideraban único portador de la verdad. Podemos

encontrar un ejemplo claro en la encíclica Pascendi

de Pio X:

“Queremos que los que enseñan estén firmemente advertidos de que el apartarse del Doctor de Aquino, principalmente en las cuestiones metafísicas, no se hará nunca sin grave detrimento”.

Antes de abandonar los argumentos de la edad de oro de la filosofía cristiana y continuar analizando otras pruebas que apunten a la existencia de un Creador, me queda comprobar si lo que Pio X

advierte con relación a la metafísica del Aquinate puede hoy en día seguir

asegurándose con la misma certeza. Pero esto será tema del siguiente capítulo.